Vous êtes ici

La guerre vue par Lucienne 9 ans

PREAMBULE

Pourquoi raconter ces souvenirs ? J’avais 78 ans, Bernard m’avait quittée depuis 3 ans et j’avais déménagé. Je venais d’apprendre à me servir d’un ordinateur et pour mettre en pratique mes nouvelles connaissances sur Word, j’ai entrepris de raconter mes souvenirs de la guerre de 1939 -1945, de 9 à 14 ans.

1939

En Septembre, nous étions en vacances à Saint-Gervais lorsque le 2 septembre Papa et Annie (comme infirmière) ont été mobilisés, tous les deux dans le même secteur, dans la région de Metz et que le lendemain la guerre était déclarée à l’Allemagne. Nous, les petits, ne mesurions pas vraiment ce que cela représentait. D’ailleurs, enfants au milieu d’adultes inquiets, nous n’étions pas mis au courant d’événements aussi redoutables, les souvenirs de la grande guerre qui avaient tant touché mes parents étaient dans toutes les mémoires et il est probable que personne ne voulait nous inquiéter.

Henri, sursitaire, n’avait pas reçu sa feuille de mobilisation et était encore là, raison pour laquelle maman décida de rejoindre Neuvy tout de suite. On boucla rapidement les bagages et Françoise, zélée, monta sur une étagère de notre armoire. L’armoire bascula, hurlements, elle était coincée dessous.

Henri, sursitaire, n’avait pas reçu sa feuille de mobilisation et était encore là, raison pour laquelle maman décida de rejoindre Neuvy tout de suite. On boucla rapidement les bagages et Françoise, zélée, monta sur une étagère de notre armoire. L’armoire bascula, hurlements, elle était coincée dessous.

Le lendemain, départ prévu de bonne heure… Françoise avait une forte fièvre, départ quand-même, maman ne voulait pas rester loin de chez nous et, de plus, près de la frontière italienne.

Dès notre arrivée à Neuvy, le médecin diagnostiqua une paratyphoïde, donna à maman toutes les indications pour la soigner et lui expliqua les complications pouvant se présenter car il était mobilisé et partait le jour même. Je crois que Françoise ne s’est jamais très bien remise de cette maladie.

27 Septembre 1939

Nous sommes retournés à Brunoy pour la rentrée des classes, qui avait toujours lieu le 1er octobre à cette époque.

Nous avons découvert les alertes mais cela ne nous perturbait pas vraiment, les enfants, car nous ne savions pas tout ce que cela pouvait cacher et il n’était pas question d’arrêter ce que nous faisions. Mais je me souviens tout de même très bien de maman nous faisant rentrer alors que nous étions au jardin et qu’un avion pas très gros est passé au-dessus de nous.

L’hiver 1939-1940 a été dur, grand froid et rationnement alimentaire qui s’est compliqué du fait qu’une invasion de charançons avait obligé maman à vider toutes ses provisions avant de partir en vacances. Heureusement, il y a eu beaucoup de dattes.

L’hiver 1939-1940 a été dur, grand froid et rationnement alimentaire qui s’est compliqué du fait qu’une invasion de charançons avait obligé maman à vider toutes ses provisions avant de partir en vacances. Heureusement, il y a eu beaucoup de dattes.

Plus de charbon pour se chauffer. Pour s’approvisionner, les tickets et les bons ont fait leur apparition pour tout : vêtements, chaussures, tabac, savon, lessive, cartes d’alimentation : A pour les adultes, J1, J2, pour les enfants et J3 pour les adolescents. Ces cartes étaient divisées en tickets qu’on coupait selon le poids de nourriture achetée.

Les longues files d’attente devant les magasins d’alimentation pour toucher ce à quoi on avait droit se sont multipliées, il fallait arriver assez tôt après une livraison car il n’y en avait pas forcément assez pour tout le monde et il fallait quelquefois attendre très longtemps.

Grand-père avait réussi à envoyer par chemin de fer du bois pour le chauffage, aussi maman installa 2 poêles "Mirus" : un dans le bureau de papa, qui devint la pièce où tout se passait et un dans la chambre de Françoise pour les jours les plus froids. La cuisine devint glaciale en hiver de même que les chambres. Le gaz aussi a posé des problèmes si bien que l’eau chaude s’est faite plus rare, les bains aussi.

Grand-père avait réussi à envoyer par chemin de fer du bois pour le chauffage, aussi maman installa 2 poêles "Mirus" : un dans le bureau de papa, qui devint la pièce où tout se passait et un dans la chambre de Françoise pour les jours les plus froids. La cuisine devint glaciale en hiver de même que les chambres. Le gaz aussi a posé des problèmes si bien que l’eau chaude s’est faite plus rare, les bains aussi.

Maman s’est mise à peser la part de chacun en pain, fromage ou beurre qu’on trouvait sur un plateau le matin. Cela pour que chacun ait exactement sa part évitant ainsi contestations et disputes car ce n’était pas très copieux.

En ce qui me concerne, tout était mangé au petit déjeuner.

Maman se procura une cocotte norvégienne. C’était une boîte dont la double paroi était isolée (je crois avec du liège) dans laquelle elle mettait un faitout qu’elle avait mené à ébullition, elle entourait de soie effilochée tous les vides autour, elle mettait dessus le couvercle, isolé lui aussi, qui emboîtait bien les 4 côtés, quelques heures après les légumes étaient cuits. Françoise toute émerveillée par cette nouvelle méthode l’a montrée à ses amies en l’ouvrant et en la refermant soigneusement, et le soir le dîner était cru.

Quand les savons étaient devenus trop usés, on mettait les petits bouts dans une compresse, quand il y en avait assez on refermait la compresse et cela faisait un nouveau savon. Certains on fait du savon avec des marrons d’Inde : des amies ont essayé sans réussir.

Il fallut agrafer de forts papiers (goudronnés ?) sur les volets pour qu’aucune lumière ne filtre la nuit afin de ne pas donner de repères à l’aviation ennemie, cela s’appelait « la défense passive ».

22 Janvier 1940

Grand-mère est morte. Nous avions la varicelle, à cette époque les enfants étaient alités dans ce genre de maladies. A cause de ce deuil papa a eu une permission, je n’oublierai pas mon admiration en le voyant entrer dans notre chambre en uniforme.

Est-ce ce jour-là qu’il me donna deux poupées alsaciennes ?

Dans le courant de l’année il y a eu à l’école la distribution de masques à gaz. On essayait à chaque enfant un masque à sa taille. J’ai été très inquiète car pour moi qui avait un visage long et mince rien ne m’allait vraiment et on a fini par me donner celui qui m’allait le mieux mais pas vraiment très bien. Pendant quelque temps on devait garder ce masque avec soi, mais cela n’a pas duré très longtemps, on a vite oublié les masques à gaz.

Printemps 1940

Au printemps, revenant de l’école, j’ai appris que nous repartions chez grand-père. Déjà le matin une amie m’avait dit que sa famille partait. En fait, la nuit précédente des avions allemands avaient survolé la région, la DCA avait tiré, un éclat rougi était tombé dans le jardin et maman trouvait plus prudent de s’éloigner.

A vrai dire, je n’étais pas fâchée de ces vacances inattendues, même si maman nous faisait travailler dans la chambre du colonel, (pourquoi ce nom ?), nous écrivions avec de l’encre violette dans nos encriers et des porte-plumes armés de plumes sergent major car bien-sûr à l’époque les « Bics » n’existaient pas et les stylos n’étaient pas admis en primaire.

19 Mai 1940

Toujours à Neuvy, des officiers français de l’armée de l’air (l’état-major) sont arrivés. Ils ont occupé des chambres et établi leur bureau dans le salon et dans le bureau de grand-père avec leurs meubles : bureaux, fauteuils de cuir et ont mis une grande table métallique dans l’entrée. Comme les hommes qui étaient sous leurs ordres n’avaient rien à faire, les officiers s’entendirent avec grand-père pour qu’ils aillent empierrer l’allée à autos plutôt que de rester inactifs s’ennuyant.

Juin 1940

C’est alors que le matin du 9 juin, débarquèrent un tas de gens inconnus de nous, "les petits". C’était du personnel de l’usine. Ils arrivaient par le train, avec des enfants, et les Olinger : une vieille maman et ses deux filles, qui me paraissaient vieilles aussi, on les installa d’abord dans la buanderie, faute de place, puis plus tard Julie et sa maman habitèrent dans des chambres au-dessus du logement de Louis et Léontine Gay, où elles restèrent longtemps.

Des responsables de l’usine vinrent en voiture, avec des papiers et la comptabilité de l’usine.

J’aimais sauter par la fenêtre de la cuisine qui était à mes yeux suffisamment haute pour représenter un exploit mais voilà que ce jour-là ma jolie robe fleurie s’est accrochée dans la patte de fermeture des persiennes avec pour résultat une immense déchirure. Comme si la désolation ne me suffisait pas, Mr P… de l’usine m’a vertement grondée "une petite fille ne doit pas passer par la fenêtre c’est mal" la honte ! Maman ne m’a fait aucun reproche, patiemment dans sa chambre sans doute, elle a reprisé ma robe avec art, je l’ai retrouvée toute belle et ne me suis sûrement pas rendu-compte des heures qu’elle a dû y passer. Ma pauvre maman avait bien d’autres soucis qu’une robe déchirée.

J’ai emmené des enfants pour voir les lapins, ils ne semblaient pas savoir ce qu’étaient des orties et se piquèrent les mollets, j’étais très ennuyée de les voir pleurer très fort.

Le 10 juin au soir ce sont les Robillard qui arrivaient puis 2 amies de la famille pour dîner et coucher. Bernard et moi étions retournés à la ferme de Marvy, tenue par les Dumont, pour chercher du lait dans de grandes boîtes à lait bleues. Sur le chemin du retour une dame, inconnue de nous, nous a accostés en ces termes : "Je suis tante Zon" (= Suzanne Robillard, une cousine de papa), elle aussi allait à la ferme rechercher du lait ! Le soir 3 voitures surchargées de ballots sur le toit sont arrivées à leur tour, des amis de tante Thérèse. Plus de chambres libres, ils ont passé la nuit dans le couloir, dans des fauteuils et sont partis le lendemain matin de bonne-heure, de même qu’une grande partie du personnel de l’usine.

Le 11 juin les Robillard, avec de grosses valises ont essayé de partir à pied par la N.7, mais ils sont vite revenus et sont restés assez longtemps chez nous.

Plus tard, oncle André me prenait sur ses épaules et Yvonne prenait Bernard sur les siennes, ils étaient nos chevaux et nous faisions un genre de tournoi. Yvonne était très taquine, un jour alors que je m’appliquais sur mon tricot, elle tira mon aiguille lâchant toutes mes mailles (qu’elle me rattrapa ensuite !), je n’en revenais pas.

En grande sœur très attentive, assise sur le canapé, j’essayais d’apprendre à lire à Bernard, avec je crois une histoire de Kipling, il n’était pas très motivé.

Grand-père a écrit le 14 juin : "on apprend l’entrée des allemands à Paris" et 15 juin à 3 heures du matin les aviateurs sont partis, abandonnant leur mobilier.

Henri aussi. Henri et son ami Paul, sursitaires n’ayant jamais reçu leur feuille de mobilisation, étaient partis vers le sud, à vélo, pour ne pas être fait prisonniers ou être pris pour des déserteurs.

Nous, "les petits" subissions tous ces événements sans rien comprendre et de façon très sereine, personne ne nous expliquait la situation. En fait l’armée allemande gagnait du terrain et nous ne nous en doutions pas.

Une nuit, il y a eu des explosions, maman nous a réveillés pour descendre dans la cave. Grand-père sortait de sa chambre, à l’autre bout du couloir, une petite valise à la main. Nous sommes allés tout au fond de la cave où je n’étais encore jamais allée, cela m’a fait l’impression d’être dans un château-fort. Léontine, Louis, leur fils et leur petite-fille Lucette nous ont rejoints par la porte de derrière l’escalier de la cuisine. La pauvre Léontine, morte de peur, soufflait comme un bœuf. Des ponts sur la Loire ont sauté, mais surtout dans le Berry, de l’autre côté de la Loire, en face de la terrasse un dépôt d’essence a été touché, il a brûlé pendant des heures et des heures (3 jours dit-on).

Les allemands sont arrivés à Neuvy le 18 juin.

Le 21 Juin, nous étions au potager, avec tante Zon, pour cueillir des fraises, ces petites fraises des bois si délicieuses, quand tout à coup un bruit, comme de grosses chaînes qu’on aurait traînées, des bruits de moteurs aussi. Tante Zon s’est relevée et nous a dit avec le plus grand calme : "mes enfants je crois qu’on va rentrer".

Près de la maison, il y avait des chars allemands, des camions tirant des canons antitanks, des side-cars, des motos… dans le vestibule des allemands avaient posé leurs fusils sur la table métallique laissée par les aviateurs et s’expliquaient difficilement avec grand-père, maman et tante Thérèse, ils voulaient des chambres pour les officiers. Ils visitèrent toute la maison et s’installèrent sans prendre les chambres de la famille, seul des officiers logèrent dans la maison.

Deux sentinelles se sont mises à marcher au pas de l’oie devant et derrière la maison, jour et nuit.

Le lendemain ils mirent de grandes planches sur des tréteaux, lavèrent et brossèrent leurs uniformes dessus, juste devant chez Léontine et Louis. (C’est vrai que ces soldats avaient une drôle d’odeur)

J’ai été très surprise de voir un soldat, assis sur les marches du perron, se lavant la figure avec ses mains, l’eau étant dans une cuvette en gros tissu.

Pendant certains de nos repas, les allemands visitaient les chambres. C’est Françoise alitée qui l’avait dit à maman. D’ailleurs ils ont trouvé la longue vue à laquelle grand père tenait beaucoup, elle était rangée dans l’atelier où Yvonne avait établi sa chambre justement pour éviter cela, pensant qu’ils n’entreraient pas dans des chambres occupées. Ce n’est qu’après leur départ qu’il a été constaté que la boîte de rangement était là, mais vide.

Comme c’était une troupe de choc, assez brutale, maman a demandé à avoir un coin où nous pourrions jouer en sécurité. Ils lui accordèrent la "Savane", un petit champ planté d’asperges et de pommes de terre, elle nous y accompagnait toujours. Une fois où nous étions sortis de la maison avant elle, en jouant nous avons malencontreusement jeté notre balle dans les bottes de la sentinelle, il s’est retourné, nous a toisés d’un air qui nous a semblé terrible, la scène était figée. Quand maman est arrivée nous avons été bien soulagés, ouf !

J’ai aussi été séduite le jour où la troupe partait au pas de l’oie en chantant leur chant militaire : (ali alo…) ça avait de l’allure, ils partaient jouer au foot dans le tennis ! ils ont tout cassé.

Ils circulaient sur leurs motos à des allures folles, et un jour l’un d’eux se tua sur le chemin de l’église, tante Thérèse leur donna un drap comme linceul.

Une nuit nous avons été réveillés par des explosions, je voyais à travers les persiennes des langues de feu et puis après il y avait l’explosion, Ce n’était qu’un exercice de tir mais nous ne le savions pas, les canons étaient devant les communs et ils visaient le champ de l’Assiette. Morts de peur, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans le lit de maman.

A cette époque il y a eu une invasion de doryphores sur les champs de pommes de terre. Les Allemands ont obligé toute la population : adultes et enfants à aller dans les champs de pommes de terre ramasser les insectes dans de petites boîtes pour les brûler. (Au moins c’était écologique avant l’heure !) Toute la famille est allée au champ de l’Assiette, sauf grand-père trop âgé. De là aussi est venu le nom que les français donnaient à l’occupant : "doryphores" en plus de "boches".

Juillet 1940

2 Juillet : par bonheur, il a beaucoup plu et comme le sol était en terre glaise, il y avait des flaques partout, le service sanitaire a trouvé le bois insalubre et a ordonné un autre emplacement. Les soldats sont partis en jetant dans la mare tout ce qu’ils avaient volé y compris les machines à écrire du notaire. Les chenilles de leurs chars avaient labouré les allées et comme ils n’avaient pas fait de "feuillés" Grand-père, les jours suivants, passait derrière les arbres avec une pique au bout d’un bâton pour retirer les papiers. A la cuisine, on était bien content de ne plus les avoir sur le dos, car ils se servaient à leur convenance de ce qui s’y trouvait. J’avais d’ailleurs appris qu’ils raflaient dans les fermes tout un tas de produits : œufs, beurre, lait, farine, etc., ils en déposaient dans la cave, et Lucienne L. (pas moi) allait discrètement se faire des tartines.

Le 6 Juillet mon grand-père a noté : "arrivée de nouveaux occupants et demande d’un logement pour une batterie allemande. Ils demandent beaucoup de choses".

Le 7 Juillet, à 4h : arrivée de 3 officiers, eux, les adjudants et sous-officiers vont loger dans la maison, 150 hommes seront répartis dans les communs et place de l’église.

Un officier autrichien qui parlait très bien le français et était sympathique dit à maman que papa était, à coup sûr, prisonnier mais qu’Annie était libre car on ne gardait pas les infirmières. En fait, son service sanitaire était replié dans le sud. Annie a écrit l’épopée de cette retraite à Henri. Il reste la lettre [reprise dans la page "1940 Anne-Marie l'ambulance"]

C’est à cet officier que Bernard affirmait "ce sont les allemands qui ont déclaré la guerre aux français" et ne voulait pas en démordre. De même il refusait de ramasser le crayon de cet officier qui était tombé, ce qui a valu au petit récalcitrant d’être enfermé sous l’escalier, là où nous rangions nos jouets – l’ordonnance du dit-officier qui dormait dans cette pièce repoussa brutalement la porte croyant que nous jouions, mais c’est son supérieur qui se la prit dans la figure, avec moi pour témoin.

Bernard, à cette époque, était très confiant quand il était couché, car son chien en peluche : "Bamba" était installé à cheval sur les barreaux de son lit.

Il donnait à maman des sueurs froides : un jour, en ouvrant sa fenêtre, elle le voit faire le pas de l’oie, un bâton sur l’épaule et un casque d’aviateur français sur la tête, à quelques mètres de la sentinelle allemande. De même, quand il avait eu son différend avec l’officier autrichien, elle se trouvait dans le milieu de l’escalier et avait suivi la scène se demandant comment cela allait finir. Ce que Bernard m’a raconté, et qu’elle n’a pas su, c’est qu’il fit un petit tour sur une moto avec un allemand !

Durant ce mois de Juillet, petit à petit, des courriers apprenaient à la famille les lieux où chacun était réfugié, ceux qui étaient prisonniers et aussi les décès. Celui de notre petite cousine Simone Demars nous touchait de plus près.

16 Juillet

Enfin des nouvelles d’Annie, repliée dans le Lot avec l’hôpital, elle y a rencontré Henri. Quel soulagement pour maman si inquiète et sans nouvelles.

19 Juillet

Lettre d’Henri qui est à Montignac où il a retrouvé un grand nombre de membres de la famille.

21 Juillet

Arrivent enfin des cartes de papa : une du 25 juin, l’autre du 3 Juillet. Il est prisonnier et en bonne santé.

C’est l’époque où je jouais avec Vevette, la petite-sœur de Lucienne L. qui servait mes grands-parents depuis assez longtemps. Nous avions nos maisons dans des chênes regroupés par trois ou quatre formant des cercles autour d’une souche, nous y avions accroché la petite cloche du jeu de croquet pour nous avertir de nos visites réciproques. Pauvre Vevette tuée dans les bombardements de Neuvy, de même que les garçons Fougerat avec lesquels nous avions joué au cheval avec une des charrettes à grandes roues et des rênes dont le bracelet de cuir munis de grelots s’attachait aux bras, nous étions, les uns dans la charrette et les autres tiraient en courant et dans l’allée des blaireaux pleine de trous et de bosses, tout avait capoté !

Août 1940

20 Août : 4 panzers-commandos (112 hommes) à Neuvy, pendant 8 jours. Par la suite, grand-père aura à subir d’autres occupations.

23 Août : Nous jouions sur le chemin de la gare et qu’a-t-on vu à notre grande surprise ? Annie ! Fous de joie, nous avons couru annoncer la nouvelle à maman. Elle n’était pas dans la maison, vite nous avons couru au-devant d’elle qui revenait des courses.

Nous avons essayé de lui faire deviner la bonne nouvelle. Tout de suite elle a compris, mais "pour rire" nous lui avons fait croire qu’elle se trompait sans mesurer la mauvaise plaisanterie… C’était si formidable ! Arrivée à la maison, quand maman a vu que c’était bien elle, au lieu de rire, elle a fondu en larmes. Surpris, nous avons compris combien l’inquiétude l’avait éprouvée et combien sa joie était chargée d’émotion.

14 Septembre 1940

Retour à Brunoy. La maison n’a pas été occupée mais il était temps car les allemands y ont été conduits par quelqu’un de la mairie (que maman connaissait) et qui fut bien surpris de la voir rentrée. Ils occupèrent donc la maison voisine encore vide.

Le 1er Octobre 1940 je doublais ma 7ème qui avait été abandonnée en cours d’année au milieu de tous ces troubles.

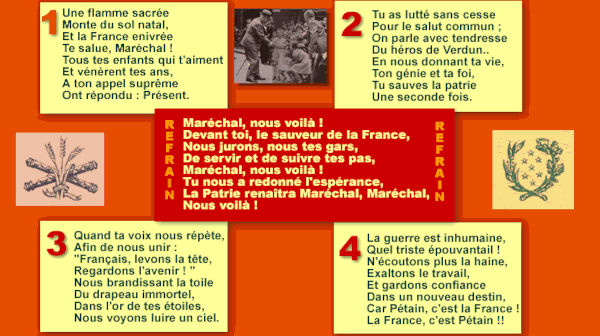

Est-ce à ce moment qu’on a commencé à nous faire chanter : "Maréchal nous voilà… "

Et Paris était rempli de croix gammées.

A Brunoy, maman avait mis en route un élevage de lapins afin de compléter un peu les rations de viande. Quand j’étais là j’étais chargée de m’en occuper ce qui me plaisait beaucoup. Maman m’a montré les mauvaises herbes à ne pas leur donner et les bonnes à récupérer dans le jardin. Ils mangeaient aussi les feuilles de marronniers et de tilleul, cela me permettait de grimper dans les arbres, un vrai plaisir ! L’herbe des pelouses était mise en foin pour l’hiver, les épluchures de légumes étaient soigneusement récupérées, en hiver maman faisait une sorte de pâté de son, des épluchures cuites encore chaudes leur étaient vite portées. On accrochait des sacs de jute devant les clapiers quand les nuits devaient être particulièrement froides. Il fallait aussi nettoyer les clapiers. Un jour où nous faisions cela, Bernard et moi, nous avons laissé tomber un lapereau dans le seau d’eau mélangé de crésyl (désinfectant), craignant qu’il ne meure empoisonné nous l’avons douché sous le jet du robinet ouvert en grand et inquiets qu’il n'ait froid, nous l’avons séché avec une serviette éponge et réchauffé contre nous.

Quand je m’occupais d’eux, je leur parlais. Un jour, Bernard qui s’était caché dans le pigeonnier sortit avec un gros rire moqueur, je crois que nous avons ri car il devait bien en faire autant.

Quand le marchand de peaux de lapins passait dans notre rue avec une cloche en criant "Peaux d’lapins peaux" il fallait vite courir vendre les peaux tendues avec des fils de fer pour quelques centimes. Ces peaux permettaient entre-autre la confection de manteaux.

Passaient aussi dans la rue le vitrier en criant "vitrier, vitrier", il portait sur son dos un cadre contenant des vitres. Et il y avait aussi le tambour qui s’arrêtait pour crier des informations variées données par la mairie je pense. Nous courrions pour grimper sur le balcon donnant sur la rue.

Le jardin potager derrière la maison donnait des légumes variés : poireaux, carottes, petit-pois, haricots verts, salades, tomates sans compter les herbes aromatiques, et aussi des fruits délicieux fraises, framboises, groseilles, cassis, mirabelles, cerises, pommes, poires … C’est seulement après la guerre que les pamplemousses ont fait leur apparition en France, les avocats et kiwis beaucoup plus tard. Nous ne connaissions pas les aubergines, ni les poivrons, potimarrons, fenouils.

Pour compléter les récoltes du jardin maman avait acheté un petit terrain, rue Françoise, dans lequel étaient plantés des pommes de terre, peut-être de la luzerne pour les lapins et aussi d’autres légumes, je ne sais plus. Un ouvrier en retraite venait de Paris et nous y aidait, content de ses journées en plein air, et (chut) d’échapper aux différends avec sa femme m’a-ton dit plus tard.

1941

Année éprouvée. Au mois de février, Françoise est tombée très gravement malade, sa vie ne tenait qu’à un fil. On a installé son lit dans la chambre de maman, qui elle aussi était malade.

Dispersion des plus jeunes. Je suis mise en pension, au collège d’Hulst, proche de chez nous et Bernard partira chez Grand-père le 8 Mars, conduit par Henri.

Annie qui soignait les malades a été obligée de renoncer à un travail très intéressant qui lui était proposé, elle en a pleuré. Plus tard, l’abbé Bertier, notre curé lui a trouvé un poste d’assistante sociale à Corbeil, mais il était beaucoup moins intéressant.

Ma vie de pensionnaire ne m’a pas trop pesé, je revenais à la maison le dimanche, et parfois maman me donnait avant de repartir un coquetier de beurre pour mes petits déjeuners de la semaine, évidemment c’était sur sa part puisque les cartes d’alimentation me revenant étaient au collège. Les repas ne suffisaient pas toujours à calmer notre faim, des soupes liquides, des sorties de table avec encore faim. Il y a eu aussi les madeleines de sarrasin (toutes noires et compactes) qu’Annie avait trouvées, sans tickets, et que Marie ma compagne de chambre et moi mangions assises sur le bord de notre lit attrapant le hoquet presque à chaque bouchée tellement elles étaient compactes.

Il était possible d’envoyer des cartes autorisées par les allemands destinées aux prisonniers, il y avait des cases où faire une croix et une ligne ou deux pour écrire. Maman m’a raconté, plus tard, que sur une carte qu’elle envoyait à papa, elle s’était demandé : "si je lui dis la gravité sur nos santés, il va être très inquiet jusqu’aux prochaines nouvelles, et si je ne lui dis rien et qu’il arrive un malheur, le choc sera encore plus terrible". Elle l’a informé, et papa m’a dit dans les dernières années de sa vie "quand je recevais une carte, j’avais toujours un camarade qui venait s’asseoir à côté de moi".

Maman racontait que dès que cela lui a été possible, elle lui a envoyé un colis avec une paire de chaussures car les longues marches que papa avait dû faire en tant que prisonnier avaient usé les siennes. Malheureusement ce colis n’est jamais arrivé sans doute avait-il fait un heureux. Il aurait fallu les envoyer séparément.

Maman "touchait" des gâteaux appelés "petits marquis" destinés à être envoyés aux prisonniers. Il fallait attendre l’autorisation pour envoyer un colis et les petits marquis stationnaient dans le buffet un certain temps, ils sentaient très bon et étaient tellement tentants… jamais nous ne nous sommes permis d’en manger un.

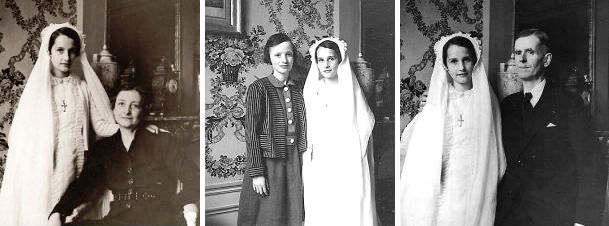

C’est cette année-là que j’ai fait ma communion solennelle (ce que par la suite on a appelé : profession de foi). Avant cet engagement, il fallait apprendre les questions et réponses du catéchisme par cœur, et bien sûr avoir été assidu au catéchisme prêché par notre curé dans l’église et en chaire, filles d’un côté dans la nef et garçons de l’autre, ça faisait du monde. Puis, peu avant la date de la cérémonie, l’évêque était venu en personne dans l’église interroger chaque enfant sans doute pour apprécier ses connaissances, vérifier qu’il avait bien compris ce qu’il allait faire et donner de la valeur à son engagement.

J’en garde un souvenir un peu triste de ce jour qui normalement devait être joyeux. Papa était prisonnier, maman encore mal remise n’est pas venue à l’église, de même que Françoise. Il pleuvait à torrent, si bien que nous avions mis nos robes blanches dans la salle à manger du presbytère (à cette époque les 1ères communiantes étaient habillées de longues robes blanches et de voiles, blancs aussi) il n’était pas question de circuler en voiture, il n’y avait pas d’essence.

Le chapeau de ma marraine avait déteint en bleu sur sa figure, mon parrain est venu seul et pas en forme, les photos témoignent de tout cela.

Heureusement pour moi, l’année suivante, en 1942, je renouvellerai cette cérémonie avec mon papa rentré et la famille en meilleure santé.

Époque aussi où les enfants ne téléphonaient jamais. Un jour où j’étais près de maman alitée, elle m’a demandé de répondre. Téléphone fixe bien sûr et dans la pièce voisine. Affolée, je me suis complètement emmêlée, maman a voulu venir à mon secours, elle est tombée… pendant longtemps je m’en suis beaucoup voulu, me trouvant tout à fait stupide.

Pendant les vacances de Pâques, Henri m’a conduite à Neuvy, et Annie m’a ramenée (le 21 Avril). Pratiquement, pendant toute la guerre, j’ai passé une grande partie de mes vacances chez mon grand-père, heureuse de retrouver Bernard.

"Bois-Réaux", la maison, Bernard et moi assis au bord de l'étang

Neuvy c’était un monde à part, un monde de liberté, un moment de calme, de bonheur. Nous jouissions d’une autonomie royale, nous faisions ce que nous voulions, quand nous voulions à condition de respecter les heures de repas et de sommeil.

L’atmosphère des bois était unique, particulièrement la nuit. Le silence si profond des bois était coupé, de temps à autre, par un cri d’oiseau. Il y avait aussi les grenouilles qui coassaient le soir car à l’époque la pièce d’eau était remplie.

J’invitais une chauve-souris à entrer dans ma chambre éclairée pour lui offrir un festin de moustiques. J’éteignais dès son entrée, je cachais ma tête dans les draps (parce qu’on racontait qu’elles se prenaient dans les cheveux) j’écoutais son froufrou, elle passait dans chaque coin de ma chambre me débarrassant des insectes indésirables et quand c’était fini elle ressortait. Vite je fermais les persiennes et je pouvais entamer une bonne nuit sans moustiques.

Le réveil les jours de beau temps était joyeux, le soleil en passant par les fentes des persiennes dessinait plein de raies sur le plafond et les poules dehors cherchaient déjà des insectes ou des vers en grattant le sable et en faisant des petits bruits de satisfaction (bououc-bououc). Puis dans la journée, on entendait le roucoulement des pigeons ramier (roucrouroucroucrou) et les croassements des corbeaux. Parfois le coucou se joignait au concert et tante Thérèse essayait de l’imiter avec une voix inimitable.

Quand il pleuvait de grandes flaques se formaient dans les allées et les grosses limaces orange se multipliaient un peu partout.

Il y avait les cèpes, les gros à tête noire, il ne fallait pas se tromper, ne pas cueillir ceux spongieux, un peu verts dessous. Il y avait aussi le coin des girolles, à gauche dans l’allée du tennis nous allions les ramasser avec nos petits paniers.

On entendait les bruits de la RN 7 comme étouffés et ceux de la gare, des bruits de wagons qu’on raccrochait.

Il y avait la saison des fleurs que tante Thérèse allait cueillir au potager pour égayer la maison avec de nombreux bouquets.

Nous faisions beaucoup de bicyclette dans le bois (à cette époque nous ne disions pas vélo).

Nous lisions, faisions des jeux de société, jeu de cartes (les inévitables batailles) des parties de dame, de loto etc. Parfois tante Thérèse y participait. Je me souviens entre-autre du jeu d’oie des départements où il fallait se rappeler et nommer le nom du chef-lieu et de la sous- préfecture dans le département où les dés nous envoyaient, impossible d’y échapper tante Thérèse y tenait ! Il y avait aussi le croquet et des essais de tennis et parfois de volants.

Les moments de détentes sur la terrasse, face à la vue imprenable sur Berry avec la Loire au premier plan où grand-père et tante Thérèse venaient passer de bons moments avec des visiteurs ou de la famille quand il y en avait. Après le déjeuner ils aimaient y prendre le café, nous y avions droit dans nos toutes petites tasses.

A l’époque nous ne descendions jamais à la Loire.

On allait chercher le lait à la ferme, Mme Dumont nous servait le lait avec une mesure accrochée au bord d’une grande cuve métallique pleine de lait. Il fallait traverser toute la cour, le (ou les chiens) aboyait, les dindons nous couraient après avec force tapage et je n’étais qu’à moitié rassurée.

Le dimanche nous descendions à l’église pour la messe, Grand-Père s’y rendait, impossible d’ignorer qui entrait car il avait une manière de traîner les pieds caractéristique. Le curé montait en chaire pour prêcher. On remontait à la maison tous les quatre ensemble et dès que nous avions franchi le portail, grand-père prenait de la distance dans le sous-bois, nous priant de continuer notre chemin.

Il nous est arrivé de faire une bêtise mémorable, Bernard savait où tante Thérèse rangeait ses cartes d’alimentation, il les a cachées pour lui faire une blague et m’a mise au courant. Pauvre tante aux quatre cents coups. Une fois les cartes retrouvées elle nous a privés de déjeuner pour nous punir. Nous sommes allés au potager, nous nous sommes régalés de fraises et peut-être d’autres fruits… en rentrant à la maison, Jeanne, qui aidait à la cuisine, n’étant pas d’accord sur la privation de repas nous a passé par la fenêtre quelque chose que nous sommes allés manger secrètement derrière le potager et en rentrant c’est tante Thérèse qui ignorant la chose nous a installés devant notre déjeuner ! grand-père lui avait-il reproché le choix de la punition ou avait-elle été prise de remord ?

Pour les grandes vacances 1941, dans un premier temps, Annie m’a conduite à l’Institut Saint-Pierre, à environ 2 -3 km, toujours à Brunoy où les religieuses recevaient des enfants : parisiennes au grand air, enfants en sécurité… Cela ne m’a pas déplu, mais tout de même… un jour, je fus surprise, par une surveillante, dans un coin de la cour, pleurant à chaudes larmes. A sa demande je lui racontais la cause de mon chagrin : Papa prisonnier, maman malade, Françoise malade, Bernard loin, toute ma vie familiale fissurée… elle m’envoya jouer à la balle aux prisonniers, jeu que j’aimais et le ballon me calma.

J’ai passé la suite de mes vacances à Neuvy.

Grand-père, profitant des nombreux fruits du jardin, avait construit une sorte de chariot muni de roulettes avec des vitres sur le dessus et des supports pour mettre des quartiers de fruits à sécher au soleil : prunes, poires pommes récoltées dans le potager. Dans la journée, il suivait les mouvements du soleil en roulant son chariot autour de la maison. Cela faisait des fruits secs pour l’hiver. Bernard se souvient avoir vu fabriquer ce séchoir dans des tiroirs métalliques qu’il perçait de trous, il avait mis une résistance électrique dans le tiroir du fond et il surveillait l’opération lorsque le soleil manquait.

De même il avait tendu des fils de fer dans une pièce du second et fabriqué des petits crochets avec lesquels on suspendait des grappes de raisin qui séchaient lentement, la fenêtre restait ouverte et pour éviter les guêpes il avait tendu une moustiquaire. Il est arrivé qu’on en mange encore à Pâques.

Il avait fait planter, dans le champ de la Savane, de l’œillette et fabriqué un petit pressoir pour avoir de l’huile. Il faisait une 1ère pression, puis il réchauffait un peu le tourteau et faisait une 2ème pression. Cette huile avait un goût un peu particulier.

Bernard raconte : "à partir d’un petit tonneau cylindrique, d’une vis sans fin et d’une belle manivelle récupérée sur un vieux teuf-teuf chez le garagiste Choiseau, il a fabriqué un magnifique petit pressoir. Il a fabriqué une petite machine composée de deux cylindres qui tournaient en sens contraire pour écraser les graines, après on les pressait puis on mettait les résidus dans de petits sacs qu’il faisait chauffer au coin de la cuisinière (à bois) et nouvelle pression. Il fallait ensuite laisser décanter". C’est sans doute à ce moment-là que nous lisions "Jean le conquérant", livre relié rouge, au titre en lettres dorées, aussi gros qu’un Jules Verne. Nous l’emportions dans un chêne facile à monter, nous nous calions bien sur de grosses branches et je faisais à voix haute la lecture de cette aventure passionnante.

En Août, papa a été libéré comme tous "les poilus de 14 et pères de famille nombreuses ou à cause de son âge". Dès qu’il a pu, il est venu voir son père à Neuvy où j’étais en vacances. Il m’a emmenée faire une promenade dans les bois et s’est mis à me parler comme à quelqu’un à qui on fait des confidences, mon étonnement a été si grand qu’il est impossible d’oublier ce moment merveilleux pour moi.

Octobre 1941

En Octobre 1941 je suis entrée en 6ème à l’Institut Saint- Pierre.

Le jour de la rentrée, je me suis approchée d’une nouvelle pensionnaire qui pleurait abondamment, elle venait de la Somme, elle ne rentrerait chez elle qu’à Noël, Pâques et aux grandes vacances. Curieusement elle était née le même jour que moi et curieusement aussi elle me ressemblait, pour m’amuser j’ai fait croire qu’elle était ma cousine ! Anne-Marie devint une excellente amie et bientôt, quand nos parents se furent mis d’accord, elle est venue chez nous pour les jours de sorties et moi chez elle pendant une partie des grandes vacances.

Je garde un excellent souvenir de ces vacances, à Cartigny. Son père était cultivateur. Elle avait 3 frères. Comme c’était au moment où les jeunes gens devaient partir au STO sauf s’ils travaillaient en agriculture, 2 ou 3 garçons étaient employés à la ferme pour éviter cette obligation, une cousine était aussi là, l’ambiance n’était pas triste ! Nous devions aider bien sûr, mais nous avions aussi beaucoup de temps libre. Son père nous apprit à faire des épluchures fines en épluchant les pommes de terre (à l’époque il n’y avait pas de couteaux "économe") en nous expliquant que nous faisions beaucoup de perte, cela m’est resté toute ma vie.

Il n’y avait pas l’eau courante, alors dans chaque chambre nous avions cuvette et broc, nous avions aussi, dans notre chambre, un seau hygiénique.

Nous allions aux champs chercher les vaches et commencions à les traire, sauf la vache qui avait laissé sa queue dans un barbelé, n’ayant plus qu’un moignon elle ne pouvait plus chasser les mouches ce qui la rendait agitée et dangereuse. Un jour, son père se retrouva par terre, son tabouret à 3 pieds en l’air et son seau de lait renversé.

Une jour, nous avions eu à ramasser les têtes de colza dans des sacs de jute. Il nous restait un sac vide, nous avons imaginé de nous mettre toutes les deux dedans et de rentrer comme ça, mais nous avons roulé dans le fossé et bien ri.

Sa mère devait livrer à la kommandantur un quota précis d’œufs, alors nous cherchions partout où les poules qui vivaient en liberté avaient pu pondre, grange, remise, écurie, greniers à foin, à paille…, nous récoltions tout : les œufs pondus on ne sait quand, couvés peut-être, cela nous amusait beaucoup et je pense que nos envahisseurs avaient quelques surprises !

Nous jouions du piano et chantions des vieux chants du répertoire français comme "je suis fier d’être bourguignon" en dansant ou "la marseillaise" ou le "God Save the King" nous accompagnant au piano. Nous grimpions aux arbres, nous allions nous promener. Un jour, sa maman nous avait donné un lapin vivant à porter à sa grand-mère (2-3 km peut-être), nous marchions allègrement sur la route en balançant l’animal. Chacune tenait une poignée du filet, la pauvre bête affolée vida sa vessie et nous avons été toutes les deux arrosées.

Nous avons imaginé aussi de faire de l’équitation. Nous avons pris le cheval, dans l’écurie, nous l’avons monté (moi, je me trouvais sur les hanches, ça balançait fort) et nous sommes parties chez sa grand-mère, qui a sans doute téléphoné à ses parents, car au retour le comité d’accueil était là. C’était d’autant plus dangereux que les motos allemandes allaient à toute allure sur cette route. Il faut dire que le vieux cheval de labour devait être assez poussif.

J’y ai lu aussi un livre genre science-fiction qui racontait qu’une maladie des lapins venant d’Angleterre dévasterait les nôtres, et aussi que les Américains s’étaient mis à redouter tellement les microbes qu’ils conservaient toutes les nourritures dans des armoires fermées, vitrées (peut être réfrigérées) cela me semblait des inventions d’écrivains, comme un conte.

Le curé tenait une certaine place dans notre univers, il avait un accent curieux, il mangeait des oignons crus et les confessions avaient une odeur assez forte. Eh oui, à l’époque, on se confessait, et dans le confessionnal. D’ailleurs, nous étions pieuses et nous allions assez souvent à la messe du matin en semaine.

Sa maman invitait le curé parfois. Anne-Marie nous avait prévenu, sa cousine et moi : "il tourne toujours le plat pour prendre la plus grosse part". Quand, au dîner, le fait se produisit, le fou-rire fut général parmi les jeunes, garçons et filles. Sa maman nous regardait, désespérée, mais rien à faire…

D’Anne-Marie, il me reste un souvenir plus tardif 1946. Après la mort de Françoise, le jour où je suis revenue à l’institut, je suis rentrée dans la salle d’étude, j’ai senti tous les regards sur moi. Anne-Marie s’est levée à la 3ème rangée, on s’est embrassées dans un silence total, émouvant, puis j’ai gagné ma place, c’est tout et c’était beaucoup.

Revenons à l’Institut, nous étions logées dans un ancien rendez-vous de chasse royal de Louis XIV : "La Florida". Ce n’était pas spécialement prévu pour les enfants, il y avait un beau hall, un escalier très majestueux que nous ne montions jamais, nous circulions par l’escalier de service. Les pièces étaient spacieuses et le parc magnifique.

Les récréations se passaient dans la "cage à poules" : nom que nous avions donné à une petite cour entourée d’un grillage. Nous étions surveillées par une vieille religieuse un peu fruste qui nous menaçait de nous mettre au pas avec son "gourdin" en roulant le "r". Nous la faisions enrager en sortant par des trous en bas du grillage, tout l’art était de partir sans être vues …et ça marchait, on allait se promener dans le petit bois voisin, mais chut. J’avais d’ailleurs une autre amie, spécialiste de la chose, nous réussissions assez bien ce genre d’évasion, mais un jour, au loin nous avons vu toute la communauté des sœurs en récréation. Elles s’avançaient, les unes marchant à reculons en faisant face à celles qui marchaient normalement. Ni une ni deux, nous voilà dans un arbre bien feuillu le plus haut possible. Vues ou pas, personne ne nous a rien dit.

Nous avions un petit dortoir de 5 ou 6 lits. Il m’est arrivé d’avoir tellement froid aux pieds, que cela m’a donné un fort mal de ventre. L’infirmière m’envoya me coucher avec une bouillotte, c’était sublime, au bout d’un moment j’étais délicieusement bien, et l’étude était finie !

Sorties tous les 15 jours à condition d’avoir obtenu le billet d’honneur bleu pour un bon résultat en travail, le billet rose de bonne discipline ou mieux le billet blanc qui comprenait les deux, pas de billet = une seule sortie par mois. Ces billets étaient distribués solennellement par la "Révérende Mère", c’était intimidant.

1942-1943

Entrée en 5ème, chez les moyennes, nous étions logées dans un bâtiment neuf dont l’aménagement intérieur avait été interrompu. Dortoir de 3 rangées d’une dizaine de lits je crois. Silence de règle. Au milieu un petit poêle allumé seulement aux grands froids. Un coin pour la surveillante était entouré de rideaux. A côté dans le prolongement du couloir était le cabinet de toilette avec une longue table (planches posées sur des tréteaux) sur laquelle étaient posées des cuvettes, des brocs et des seaux dessous, qu’il fallait remplir ou vider à l’autre bout du couloir en passant devant 3 classes. Eau froide, bien sûr, les toilettes faites en commun étaient succinctes. Pas de douches, les cabines étaient prévues mais je pense qu’à cause des restrictions de chauffage il n’y avait pas d’eau chaude, seules les élèves qui habitaient trop loin pour retourner chez elles les jours de sorties y avaient droit (?) les autres devaient profiter des week-ends de sortie pour prendre un bain ou une douche chez elles. Pour moi c’était un bain car il n’y avait pas de douche à la maison.

Alors, le jour de la visite médicale… exclamation de l’infirmière en voyant les dos !

Comme les restrictions se faisaient sentir sur la santé des enfants, tous les J3 eurent droit à un supplément pour le goûter, cela s’appelait : "biscuits Pétain". C’était des biscuits vitaminés très appréciés. Pour la même raison il nous a été distribué des pastilles vitaminées (petits comprimés roses à croquer), que beaucoup n’aimaient pas. Elles les passaient à celles qui les appréciaient. Si bien qu’il a fallu les mettre dans sa bouche devant la sœur qui les distribuait. En 44, les plus déficientes eurent droit à des ampoules (calcium, vitamines ?) dont moi.

Il faut aussi parler de la plaie de l’époque : les engelures. On en avait aux mains, aux pieds, parfois sur le nez ou les oreilles, c’est ce qui arrivait à Françoise. Pour ma part, j’en avais aux mains qui étaient complètement enflées jusqu’aux poignets, et aux pieds jusqu’aux chevilles, mais elles ne s’ouvraient pas, tandis que celles de Bernard (Delavault) s’ouvraient. Le martyre commençait le soir, au lit, quand on se réchauffait car elles procuraient de furieuses démangeaisons et si on se grattait trop elles s’ouvraient.

Dans mon souvenir, les repas étaient composés le plus souvent de choux, rutabagas (que je détestais) topinambours, navets, purée de pois cassés, haricots secs et toujours mal cuits, de rares pommes de terre, viande ? jamais de poissons, pommes, c’est ce dont je me rappelle. Chicorée (?) et pain le matin que les pensionnaires venant de la campagne pouvaient agrémenter de beurre ou confitures, je pense que j’avais de la confiture, mais cela m’échappe, elles avaient aussi des pains (blancs) ou des biscuits de fabrication maison pour le goûter que certaines partageaient.

Par prudence, les sœurs avaient stocké une réserve de pommes de terre, sûrement pour le cas où elles manqueraient de nourriture, mais elles n’avaient pas surveillé leur provision si bien qu’un jour on a demandé des volontaires pour les dégermer. Comme c’était une activité que nous avions eu à faire à la maison, je me suis portée volontaire. Cela n’a pas été drôle car il y avait de la pourriture à trier et l’odeur était insupportable, A la maison où nous avions aussi dû les dégermer dans la cave, cela n’était pas désagréable, nous avions joué en même temps en mimant des charades, des proverbes ou des métiers que celui qui était sorti devait deviner. On détricotait les pulls, qu’on appelait "chandails" et on pouvait ainsi en tricoter de nouveaux rayés et plus grands avec les laines récupérées.

Nous avions des cours de couture, le problème était le manque de matières premières alors nous apprenions les différents points sur des carrés de tissus d’environ 7 cm sur 5 que nous collions ensuite dans un cahier avec une explication écrite. Parfois nous avions la liberté de choisir notre activité si bien que je me souviens y avoir reprisé mes chaussettes pendant qu’une élève faisait la lecture à haute voix d’un livre qui nous passionnait.

En hiver, je portais des galoches, sortes de sabots à semelles de bois sous lesquelles on avait cloué des pièces de vieux pneus pour les faire durer plus longtemps, les rendant instables. En jouant aux gendarmes et aux voleurs je me suis fait une forte entorse qui non seulement m’a fait très mal mais m’a laissé une faiblesse de la cheville qui m’a valu de nombreuses chutes pendant des années. En été je portais des nu-pieds à semelles de bois et à lanières bleues en genre de jute.

En pension nous portions des jupes bleues et des corsages bleus pour tous les jours, blancs pour les fêtes : c’était l’uniforme. Pendant la semaine tout le monde portait une blouse écrue serrée à la taille par une ceinture de couleur différente pour chaque classe. Personne n’aurait imaginé mettre un pantalon ! pas de bas, mais des socquettes. Pour sortir hors de l’Institut il fallait mettre un chapeau bleu remplacé plus tard par un callot. Toutes les femmes devaient avoir un chapeau, une résille ou un foulard sur la tête à l’église.

En fait de chapeau, en partant pour les vacances chez Anne-Marie, mon chapeau (que maman avait eu tant de mal à trouver) qui était sur le porte-bagage au-dessus de nous, s’est envolé par la fenêtre du train. Sa maman très ennuyée, a promis du beurre à celui qui le retrouverait, cela a réussi j’ai retrouvé mon chapeau !

1944, le jour des vacances je devais rejoindre Annie à Corbeil où elle était assistante sociale. Je suis partie après la classe, en bicyclette, en traversant la forêt de Sénart, pour prendre, avec elle, le train pour Neuvy. Horreur, la chaîne avec le dérailleur a sauté en plein milieu des bois j’ai eu beaucoup de peine pour la remettre, et je pensais que le train était raté, en plus je me suis trompée de route dans Corbeil, aussi en arrivant au "Secours National" où elle travaillait j’ai été bien étonnée de l’exclamation joyeuse de ses collègues qui se sont précipitées vers moi. On me prit mon vélo, on m’entraîna à manger une sorte de bouillie, et nous sommes parties en courant à la gare. Le train était en retard et tellement bondé que des hommes sont sortis par la fenêtre, il y avait même des gens dans les toilettes, nous étions juste en face des toilettes, près de la porte de sortie du wagon. Une dame a demandé à ces personnes de se tourner…

Une autre fois d’ailleurs, j’ai eu l’occasion de voir que les métros étaient aussi surchargés. Tante Jeanne m’avait invitée à venir dans sa maison de campagne. J’avais rendez-vous à Paris pour partir avec ma cousine Simone. Avec Annie, nous étions péniblement rentrées dans le métro en poussant, comme les autres voyageurs, mais à la Bastille, quand celui-ci a pris le grand tournant, tout le monde a perdu l’équilibre en se tassant au fond du wagon et, ma valise est restée près de la portière, toute seule…

C’est peut-être aussi cette année-là que j’ai failli me noyer, pour la seconde fois. A Neuvy, comme je savais nager, des jeunes filles plus grandes que moi demandèrent à ma tante la permission de m’emmener sur les bords de la Loire me baigner avec elles. Elles se mirent au beau milieu de la Loire, et nagèrent dans le courant. J’en fis autant, mais plus jeune et peu entraînée, je me suis vite essoufflée, je décidai de retourner sur le sable, sans me rendre compte que couper le courant demandait un gros effort si bien que le souffle me manquait de plus en plus. Enfin, croyant avoir pieds je me redressai, mais, malheur j’étais à l’endroit où la drague avait creusé pour prendre du sable. Je coulai à pic. Dans un effort colossal, je me suis débattue et … j’ai pu m’en sortir puisque je suis encore là ! Le plus curieux est que je n’en ai jamais parlé à personne, à mes yeux cela n’avait aucun intérêt puisque je m’en étais sortie. Une des jeunes filles qui me surveillait a dû avoir la peur de sa vie ! En tous cas je n’ai plus jamais été invitée à me joindre à elles.

Les fiançailles d’Henri et Jacqueline ont eu lieu courant 1943 je pense. Au cours de la célébration religieuse pour cet évènement, Bernard servait en enfant de chœur, en portant le missel d’un côté à l’autre de l’autel il s’est pris les pieds dans son aube et est tombé, le curé s’est retourné, Bernard l’a rassuré à haute voix "ça va, ça va.." cela a fait rire Henri et Jacqueline.

Pendant le repas qui a suivi il a été servi des champignons de Paris qu’Annie avaient trouvés (sans tickets sans doute) et qu’une vieille femme à la vue déficiente, dénommée Catherine, (embauchée pour la circonstance) avait cuisinés, elle n’avait pas vu tous les petits vers qui les habitaient. Le plat a fait le tour de la table, tout le monde restant très digne mangeait mais Bernard s’est mis à trier les vers au bord de son assiette, la tante Jeannette (de Jacqueline) a attrapé un fou rire.

Janvier 1944

Le mariage d’Henri a eu lieu dans notre magnifique église de Brunoy, Bernard était le cavalier de Marie Cécile Meslin, la jeune soeur de la mariée. Il faisait un temps magnifique, d’une douceur extraordinaire pour un mois de Janvier, ce qui a permis de rester au jardin après la cérémonie ! Maman s’était dépassée pour offrir un lunch suffisant pour les nombreux invités "grâce à l’envoi d’une grosse dinde de la Nièvre cuisinée en galantine par tante Jeanne, de 3 brioches "comme avant la guerre" envoyées de l’Orne par une amie d’Annie, et d’un camarade de captivité de papa ayant lui aussi participé", ceci d’après la lettre que papa a écrite à son père en ajoutant "nous sommes fiers de dire que absolument rien ne vint du marché noir". En plus un coq avait échappé à la casserole, se contentant de sortir de derrière un buisson au moment où tout le monde partait. Pour la circonstance on avait remis à ma taille une robe bleue venant d’Annie, ce dont j’étais fière.

Au 3ème trimestre 1944, je suis demi-pensionnaire : faire une longue marche à pied pour me rendre au collège, (entre 2 et 3 km) cela me semble un rêve de liberté. Je passe souvent chez mon amie Marie-Thérèse pour le trajet à l’aller, et le soir nous rentrons en groupe.

Au 3ème trimestre, Bernard rentre de Neuvy. Il vient au même collège que moi en 7ème. Il s’y fait remarquer par quelques polissonneries, comme de se faire raser complètement la tête pour ne pas avoir à retourner chez le coiffeur d’ici longtemps, à la récréation, je vis des élèves de sa classe venir à moi : "ton frère avait des poux, on l’a rasé!"... ou encore (avec mon aide) coudre sur sa culotte une queue de chevreau et partir faire les courses avec, montrant bien ses arrières, (rire de l’épicier).

Alors que les parents se préparaient très sérieusement à dire le bénédicité il les interrompt : cotcot, et il tire sa chaise il y avait 3 œufs dessus !

Il préférait courir pieds nus car les sabots de bois lui faisaient mal aux pieds, cela lui fera gagner les courses aux louveteaux.

Les alertes, les bombardements s’intensifient, passent des forteresses, gros bombardiers américains groupés en vol serré, avec un bruit intense. Lors d’un bombardement, par une fenêtre du second, armée des jumelles que papa venait de me passer, je vis un hangar d’un petit aéroport (je ne me rappelle pas son nom (?) se couper en deux. Bombardements de Villeneuve-Saint-Georges à répétition… Annie, en tant qu’assistante sociale se rend sur les terrains bombardés, quelques fois elle part avant la fin du bombardement et arrive sur les lieux alors que des bombes à retardement éclatent encore. J’ai vu, dans notre entrée, une femme au regard hagard.

Une amie de Neuvy avait un parent qui travaillait dans un moulin proche. Cette année-là elle nous a rapporté un peu de blé. Maman l’a réparti en petite quantité dans chacune de nos valises au moment de rentrer chez nous. Nous devions arriver à la gare de Lyon à Paris, mais Villeneuve Triage ayant été bombardé nous nous sommes retrouvés à la gare d’Austerlitz. Là, il nous fallait sortir de la gare ce qui ennuyait maman car les bagages pouvaient être contrôlés (sans doute les allemands les contrôlaient-ils à cause de la résistance) puis traverser le pont d’Austerlitz pour rejoindre la gare de Lyon. Nous avons quand-même eu la chance d’avoir un train de banlieue pour regagner Brunoy.

Ce blé, Bernard et moi l’avons écrasé avec un moulin à café, puis tamisé au tamis à grand trous pour retirer le son (pour les lapins), puis au 2éme tamis pour avoir la semoule, puis au 3éme tamis pour de la farine blanche fine, mais là seulement un tout petit peu car il était préférable d’avoir plus de farine grise. Nous étions tout blancs et très contents de cette nouvelle activité.

Avec cette farine et du fromage blanc (garanti sans matière grasse) qui ressemblait à du plâtre, nous avons fait des tartes aux légumes qui nous semblaient délicieuses.

On écoute les "communiqués" (on ne disait pas les infos) pendant le dîner. On écoute aussi : "les français parlent aux français", messages de la résistance venus de Londres et codés Je n’ai gardé le souvenir que d’un seul : "Le beau verre est cassé". Bien sûr il nous était demandé le silence, mais c’était toujours aux moments les plus importants que nous attrapions des fous-rire pour des peccadilles.

La peur n’était pas toujours au rendez-vous, il m’est arrivé de partir, un matin, pour le collège alors que le ciel était plein de gros bombardiers à basse altitude. J’avais l’habitude de sonner chez le docteur pour partir avec sa fille qui était mon amie, et c’était l’heure. C’est le docteur qui m’ouvrit : "qu’est-ce que tu fais là ?" nous avons dû attendre sa permission pour partir.

La peur n’était pas toujours au rendez-vous, il m’est arrivé de partir, un matin, pour le collège alors que le ciel était plein de gros bombardiers à basse altitude. J’avais l’habitude de sonner chez le docteur pour partir avec sa fille qui était mon amie, et c’était l’heure. C’est le docteur qui m’ouvrit : "qu’est-ce que tu fais là ?" nous avons dû attendre sa permission pour partir.

Mais parfois, la peur fut là. Une nuit, papa nous a réveillés pour descendre. Les bombardiers grondaient au-dessus de nous. Il fallut prendre le petit paquet de biscuits prévu pour chacun et que nous avions dans notre chambre, descendre dans le couloir près de la porte du jardin. Des chaises étaient prêtes pour attendre à l’intérieur l’ordre de sortir, papa ayant estimé que la cave ne résisterait pas à un écroulement de la maison. Une fois dehors, quand le bombardement commencerait nous devions nous y mettre à plat ventre. Le viaduc d’Epinay qui permettait de relier Paris-Lyon par le train semblait être la cible, et celui-ci était tout proche. Bernard était assis sur mes genoux, nous tremblions aussi fort l’un que l’autre mais, par fierté, on accusait l’autre. Papa était dehors. Il vit une fusée de couleur, les avions partirent un peu plus loin et bombardèrent terriblement Villeneuve Triage. Le lendemain, une élève du collège y avait perdu toute sa famille. Nous avons appris plus tard qu’en fait, c’était le viaduc qui devait être bombardé et non Villeneuve, pourquoi y a-t-il eu cette erreur ? je ne le sais pas.

Annie et Pierre Boudin se sont mariés en juillet 1944, moment de complète désorganisation des transports et de pleine pénurie (la libération n’a eu lieu qu’au mois d’Août). Je suis allée à Lieusaint à bicyclette demander à quelques familles de cultivateurs, familles d’élèves de ma classe, s’ils pouvaient nous donner (bien sûr rémunérées) quelques provisions pour faire un buffet après la cérémonie. Je suis revenue avec 2 canards vivants qui m’ont donné bien de la peine, se mettant tous deux du même côté du panier en déséquilibrant le vélo, il fallait constamment m’arrêter pour les remettre à leur place, et à l’arrivée maman a fait une drôle de tête car tuer un canard ne lui semblait pas une mince affaire. Le jardinier a heureusement pris l’affaire en main, avec un billot et une hache : clac, les canards décapités se mirent à courir, nous avons pu constater que les canards sans tête peuvent encore courir un peu ! J’avais aussi dans mes trésors 6 ou 12 œufs, un petit morceau de beurre et peut-être un petit morceau de lard ? Je n’avais absolument pas conscience des risques pris en traversant seule cette campagne en cette période troublée où les résistants étaient recherchés par les allemands, j'aurais pu être aussi une jeune fille seule en face d’eux. Et je me demande encore comment j’ai fait pour trouver les fermes.

Le mariage d’Annie s’est bien passé, les parisiens ont pu venir par le train, mon parrain et sa famille ont pu venir à bicyclette de Villemomble, Annie avait une robe prêtée par des amis de Pierre, Françoise et moi avons accompagné notre grande sœur avec des robes longues dont je ne sais plus la provenance, il faisait beau… et maman a pu servir un buffet tout de même.

Un peu plus tard, une nuit, je suis réveillée par des bruits insolites dans la rue. Curieuse, je veux voir. Je grimpe sur le rebord de la fenêtre et je vois cette fois l’exode de militaires allemands avec des charrettes tirées par des chevaux. Je me recouche aussi tranquillement que s’il ne se passait rien, on n’en était plus à une surprise près.

Puis le 26 Août ce sont les américains qui, en plein midi, sont arrivés dans notre rue. Un défilé de chars qui n’en finissait pas de monter vers Mandres et le plateau de la Brie. Il y avait là-haut quelques combats qui ralentissaient leur progression. Des prisonniers étaient descendus dans le sens contraire de la colonne de chars, et un blessé allemand est mort place de la mairie.

Les soldats américains donnaient aux enfants du chocolat, des chewing-gum (qui avaient le goût détestable de dentifrice) Je leur apportais des tomates dont le jardin regorgeait. L’un d’eux a expliqué à ses camarades qu’il avait une fille de mon âge (du moins j’ai imaginé ça car je n’avais aucune connaissance de l’anglais) mais tous me regardaient intensément … comme en un rêve.

Lucienne devant le char américain

Certaines personnes nous ont fait honte en quémandant des conserves, elles repartaient les bras remplis de boîtes que ces soldats avaient sans doute pour leurs repas.

C’était un jour extraordinaire tout le monde était dans la rue, euphorique.

Quelques jours après, les familles recevaient volontiers des américains. Nous avons eu le nôtre, il vint en jeep, (type de voiture tout à fait nouveau pour nous). Pendant le déjeuner, Bernard s’absenta, il était allé voir l’engin, et même monter dedans, et même toucher au frein, et comme l’entrée du jardin était en pente, la jeep recula jusque dans la grille… son forfait ne pouvait plus être secret.

L’hiver suivant, Françoise est partie en sana, à Buzenval. Le soir, souvent, maman rentre tard car elle va la voir, trajets longs parfois difficiles. A la maison il faut réchauffer le dîner, généralement préparé d’avance, dans la cuisine glaciale.

Le bonheur de mon enfance dans le cocon familial comme avant 1939 que j’avais tant désiré retrouver était ainsi définitivement terminé. Sur le moment j’en avais le cœur gros, ce que j’ignorais c’est le bonheur immense qui allait m’être offert avec une famille augmentée de nombreux neveux que j’aimerais, que j’apprendrais à materner, pour lesquels j’animerai des jeux, auxquels je raconterai des histoires (Peter Rabbit, Mr fouille fort ou le pauvre pécheur) et qui me rempliraient de joies durant de nombreuses années. C’est aussi l’accueil et l’enrichissement que ces couples allaient m’apporter me faisant passer progressivement de la petite fille écolière à une vie plus ouverte sur le monde.

*************

Je rajoute ici cet extrait d'un document écrit par Pierre Boudin, qui démontre à quel point, au début de l'année 1944, son avenir et celui d'Annie auraient pu encore basculer...

Récit de Pierre Boudin

"J’étais rentré de captivité en septembre 1943, remplacé à mon poste de médecin sous-lieutenant par un jeune médecin « volontaire » malgré lui, venu de l’école militaire de Lyon.

En janvier ou en février 1944, j’avais rendez-vous à la gare du Nord avec ma fiancée que je devais ramener pour déjeuner chez moi, à Chantilly pour la présenter à ma mère. Je devais donc prendre un train vers 7 heures du matin, à Chantilly.

J’ai quitté ma maison sise de l’autre côté de la gare de Chantilly, au 8 de la rue Victor Hugo, sur la commune de Gouvieux. Je n’avais pas fait quatre pas vers les escaliers conduisant vers le pont sous le chemin de fer, que j’étais arrêté par des soldats allemands, baïonnette au canon, descendus d’un camion bâché de la Wehrmacht. A coups de crosse, ils m’ont obligé à monter dans le camion dans lequel d’autres français étaient parqués comme du bétail. Interdiction de parler. La bâche refermée, le camion a roulé dans le noir, pas très longtemps. A l’arrêt, il commençait à faire jour, nous nous sommes trouvés dans un établissement d'entraînement pour chevaux de course. Rassemblés dans une salle assez vaste, j’avoue ne pas avoir compté combien de "raflés" nous étions : cent, deux cents, je ne saurais le dire. Assis sur des bancs une attente anxieuse interminable commence. Des allemands, civils et militaires, gestapo et abwehr, étaient derrière une longue table, et au bout d’un temps qui m’a semblé très long, ont appelé les gens les uns après les autres, pour contrôler leurs papiers. Mon tour arriva assez vite. Après une quarantaine de mois de captivité, j’avais appris l’allemand assez bien pour défendre mes malades et obtenir pour un certain nombre leur libération et le retour en France comme D.U. = Dienst Unfähig, ce qui veut dire inapte au service, réformé, si l’on veut. Cette digression pour expliquer ma connaissance suffisante de la langue pour expliquer ma situation. J’avais heureusement sur moi les papiers allemands signifiant mon entlassung c.à.d. ma libération. Je dois dire qu’ils m’ont lâché aussitôt sans pour autant s’excuser. Mais je n’en demandais pas tant. En m’en allant, j’ai pu constater que je sortais de l’entraînement des chevaux de Rothschild, chemin des aigles à Gouvieux, à 300 mètres de mon domicile.

J’ai été à la gare de Chantilly où j’ai retrouvé ma fiancée qui ne me voyant pas à la gare du Nord, était arrivée à Chantilly. J’étais encore vert de la peur du petit matin, et je n’ai appris que par la suite, que ces rafles étaient consécutives au meurtre d’un pharmacien, collaborateur notoire de Chantilly, par la Résistance. j’ai appris que de nombreux malheureux ramassés au même endroit que moi et ailleurs avaient été déportés et n’étaient jamais revenus, le curé de Notre Dame de Chantilly, le directeur de l’E.D.F. et bien d’autres."